Vol,3 |

|

おもむろにカッターナイフでバルサ (木の名前です) を切っております。 バルサはとても柔らかいので、のこぎりで切るよりもカッターナイフの方がきれいに切れるのです。 なにをするのでしょう? 15センチにカットしたあとで、太さ1センチの棒状にカットしていきます。 |

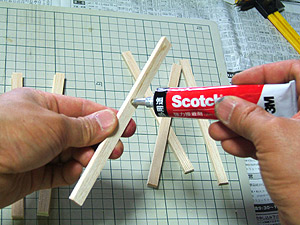

| 2枚の棒状のバルサを接着剤で貼り合わせております。 こうした場合には木工用ボンドを使うとよろしい。 ではなぜ多目的用の接着剤を使用しているのか? と言いますと、ずっと買い忘れているのですな。 使うときになっていつも気づきます。 「あ、また買い忘れちゃった〜」って。 |  |

|

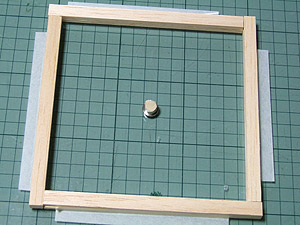

ガラス板の上にさらにプラスチック板を載せて、貼り合わせたバルサを四角く並べて、マスキングテープ (仮止めのテープ) でとめます。 |

| 真ん中になにやら丸い筒状の金属物を置きましたよ。 CD版テキストをお求めになった方はお気づきですよね。 そうです、文字盤を作っているのですよ。 真ん中に置いた金属は、時計のムーブメントに文字盤を取り付けるためのネジです。 筒状の中にあぶら粘土を詰めて、プラスチック板からずれないようにします。 |

|

|

おなかがすいたので、おにぎりを作っています。 そんなわけはないですね。 石粉粘土を丸くまとめております。 中の空気を押し出すように、ギュッギュッと握って丸くしていきます。 |

| 中心の金属ネジの上から粘土を押し付けて、手のひらで押し広げていきます。 グッグッグッて感じで。 実におおざっぱです。 それでいいのです。 |  |

|

粘土用の棒が見当たらなかったので、妻が留守なのをいいことに、台所から麺棒を持ってきて、粘土を平らに延ばしております。じかに麺棒で延ばすほどずぼらではありません。 ちゃんとラップを載せて、その上からゴロゴロと延ばしました。 枠のバルサは文字盤の厚さを均一にするためのものだったんですねぇ。 すごい技術でしょ!?って、だれでも思いつきますよね。 |

| 裏から見ますとこんな感じ。 形は気にしません。 どうせあとでカットしたり、粘土を付け加えたりするんですから。 ここでは文字盤の厚さがだいたい均等に平らになればいいのです。 最初は石膏で作ろうかなと思ったのですが、その後の切削作業を考えた場合に、同じ硬度でないと削れ方に差が出て、きれいに切削できませんから、本体と同じ石粉粘土で作ることにしました。 |

|

|

おなかがすいたのでうどんを作っています。 そんなわけはありません。 しつこい。 失礼。 石粉粘土を棒状に延ばしているのです。 なぜでしょう? |

| こんなゆるい弓なりにしました。 これは時計の羽根の部分になるのですな。 なぜ羽根があるのかと言いますと、付けたかったからです。 で、「ウィングクロック」 という名前のシリーズ作品なのです。 |  |

|

天気のいい日には外で仕事をしましょう。 本体にまたまた粘土を貼り付けております。 やはり前回と同じように、少しずつこすり付けるようにして、くっ付けていきます。 このときに、先に固まった本体の粘土に水をつけて、粘土が定着しやすくします。 これはl高度な技術だ!・・・で、表面を少し滑らかにします。 |

| じゃじゃ〜ん、完成! なわけないです。 まだまだ原形の制作は始まったばかりです。 でもこうして少しずつ形になっていく過程が楽しいですよね。 この状態でまたしばらく乾燥させて、次の作業に移っていきます。 大きい作品を作るのは時間がかかるのですよ。 原形の制作に1年以上かかったことだってあるのですから。 お客さまからお金をいただくのですから、時間をかけるのは当たり前のことなのです。(怠けている言い訳) |

|