Vol,4 |

さぁ、もう少し石粉粘土で全体を厚く、大きく 盛り上げていきましょう。 今回は画像が多いですので ジグザグに見ていってくださいね。→  ムーブメントを取り付ける穴ですね。 ムーブメントを取り付けるネジパーツを取り除きますと ぴったりの大きさの穴を作ることができます。 裏まで貫通していませんでしたね。 でもそんなことは気にしません。  ほら、簡単に丸く切れたでしょ?  やはり目安が必要となりますので マーカーで円を描きます。  乾燥させたら裏から削っていきます。 どの程度滑らかにしたらいいのか この時点ではまだよくわかりません。  ざっと削っただけですから、ご覧のとおり まだ表面はでこぼこしています。 しかしこの程度削れば、だいたい完成の デザインが見えてきます。  で、おもむろに大きなカッターナイフで削りだすわけです。 「削るくらいなら、最初からそんなに石粉粘土を ぺたぺた盛り上げなくてもよかったんじゃない?」 そう思われるかもしれませんが これが私の原形の作り方なのです。 |

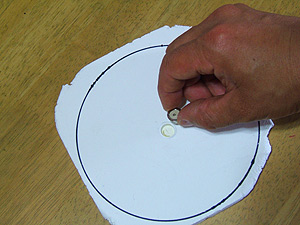

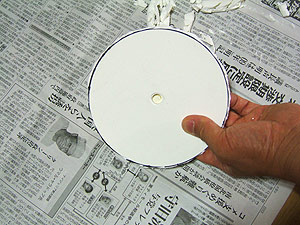

こちらは文字盤部分になる、板状に石粉粘土を 固めたものですね。 文字盤の大きさの目安とするため マーカーで円を描きます。  描いた円形にカットします。 この場合ハサミの方が早いですね。 バリバリバリって感じで切っていきます。  器を作るようにまわりを盛り上げていきます。  こうしますとまわりを盛り上げる際に 丸い形にしやすいですね。  本体部分が乾燥しました。 最初にざっと表面を滑らかに削ってみます。 最初から形を削り出せるほどの才能はありません。 この時点ではあくまでも全体のバランスを 確かめるためですね。  羽根となるパーツを当ててみて、バランスを見ます。 ところどころで「線の流れ」と、「線の流れの密度」の バランスが悪いのがわかります。 デザインの線の流れがきれいに流れず停滞している部分 線にふくらみが感じられない部分があります。 そうした流れのよくない部分を削ったり また粘土をたしたりして、線がきれいに流れるデザインに 少しずつ修正していきます。 |

| 子どもの頃、発泡スチロールや木材を削って マスコットなどを作って遊んだのですが その時の作り方と同じなのです。 粘土を肉盛りする時にきれいに形作れたら もっと早く原形を完成させられるのですが 残念ながら私にはそうした創作方法はできませんし かたまりの中から求める形を削り出す方が 私には合っているのですね。 こうしてカッターナイフややすりなどで ガジガジと削りだす作業が好きなのです。 |

|